日本鉄鋼連盟 「発着連携」を強力に推進、業界で統一ルール策定

-700x525-2.jpg)

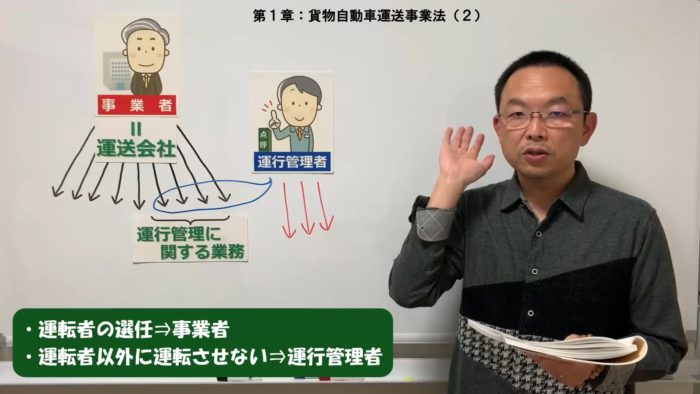

日本鉄鋼連盟(=鉄連、今井正会長、東京都中央区)は8月21日、7月30日付けで策定した「持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための鋼材物流ガイドライン Ver1・0」を活用し、発荷主と着荷主が協力し合う「発着連携」を強力に推進していくと発表した。

鉄連の製品物流専門委員会で委員長を務める川越潤氏(JFEスチール物流総括部長)は、「鋼材は非常に長大で荷姿も特殊な重量物であるため、対応できる運送会社やドライバーが限られていることから、抜本的な対策が急務」と説明する。

そのため、「鉄連では2023年12月には物流の適正化と生産性向上に向けた自主行動計画を策定し、発荷主としての鋼材ユーザーへの連携呼びかけを『発着連携』、着荷主としての原燃料・資材サプライヤーへのヒアリング活動を『着発連携』と体系化し、その取り組みを推進してきた」という。

-700x525.jpg)

「鋼材物流ガイドライン」に取りまとめた業界統一ルールは、①トラック受渡条件ルールの再徹底②納入時間の柔軟化・緩和③納入ロットの拡大(積載率の向上)④前広な納入オーダータイミングへの見直し⑤出荷量の平準化⑥持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための適切な費用負担について、など6項目。

②では、「時間帯」での納入時間指定を推奨し、荷待ち時間の削減や運行効率の改善を図るとともに、「厳守ではない形」での納入時間指定や、「納入時間のフリー化」を検討することで、鉄鋼製品の安定供給を将来にわたって持続可能なものにするとした。

⑥については、積載効率向上や荷待ち時間の短縮の流れに逆行する「ピンポイント納入」「低積載」「短納期オーダー」などで発生する非効率相当分の追加費用の負担について検討していく方針で、物流コストの適正負担に初めて言及した。

川越氏は、「発着連携という概念は現場の課題に根差した実践的なアプローチで、荷待ち時間等の短縮など物流効率化への取り組みを義務化した『新物効法』の荷主の判断基準解説書に採用されている」と説明。「総合物流施策大綱をはじめとする物流に関する諸政策の議論も、鉄鋼業界の知見が参考意見として求められているので、このガイドラインが物流の課題に真っ正面から向き合う一つのモデルケースとなれば」と話した。

◎関連リンク→ 一般社団法人日本鉄鋼連盟