富良野通運 飼料配送で効率的なサプライチェーン構築、運行裁量権を確保

富良野通運(永吉大介社長、北海道富良野市)は、地元エリアの飼料配送で運行裁量権を保持し、リードタイムを確保する独自の仕組みを運用している。メーカー、倉庫、需要家などのステークホルダーを巻き込むことで、効率的な輸送を優先したサプライチェーンを築いている。

飼料配送は一般的に、メーカーが牧場や畜産家から情報収集し、ここで得た必要量を工場や倉庫に繋げて製造・出荷依頼を行う。併せて、運送会社に引取・配送指示を行い、運送会社はこれに基づいて牧場などに運ぶというメーカー主導のサプライチェーンが主流だった。

同社ではこういった商慣行ではなく、まず、自社のドライバーが配送先の牧場や畜産家から情報収集し、独自開発した需要予測システムによって次回以降の配送日と数量を算出する。これは、前々回と前回の各酪農家などの残量データを基に、最前線のドライバーのフィードバックによって補正。これを飼料メーカーと情報共有し、運送会社が主導して引取と配送計画を立てるという流れ。

1週間前には輸送計画を立てることができ、引取・輸送ともミルクランを実施、幹線輸送は最大の積載率で運行している。

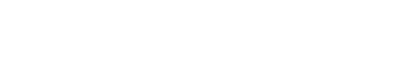

永吉社長は「北海道では遠隔地輸送などの特異性があり、生産性向上に誰もが苦慮している。当社のドライバーは一軒一軒の配送先の家族構成まで把握しており、最も新しく正確な情報を持っている。これを起点として、効率的な商品供給の仕組みを運用している。システムは前社長の藤田均が開発した」と説明。

これにより、主要な引取先である苫小牧エリア(富良野から約170kmの距離)からの共同引取を成立させ、トラックの輸送量・積載率を向上させるとともに、輸送回数の削減にもつなげている。1か所の引取は全体の3割もなく、2か所の引取が全体の約5割、3か所の引取が約2割にも及ぶ。

各ステークホルダーのメリットも大きい。飼料メーカーは、在庫管理業務の負担が軽減し、急な波動情報も余裕を持って入手することが可能になる。在庫切れによる販売機会損失リスクが低減でき、新製品案内など営業の業務に特化できる。工場は最新で確実な情報による安定的な製造ラインの運営ができ、倉庫も事前情報による保管場所の効率的な運用が可能になる。

富良野通運は、安定的に輸送計画を組め、積載率の向上など効率的な輸送を行っているが、より重要なのは「牧場・畜産家は、メーカーを変更しても富良野通運による配送を指定する。運用しているシステムのメリットが各ステークホルダーに享受されているため、ほかの運送会社に逃げない」(同社長)ことだという。

「ラストワンマイルの情報を重視し、ある程度の権限を運送会社に任せてもらうことで、ステークホルダーが相互にメリットが得られると認識してもらっている。何よりもドライバーと牧場・畜産家との信頼感が一連のシステムのキモ。当社のドライバーは、まさにセールスドライバーだ」と語る。

◎関連リンク→ 富良野通運株式会社